Kritische Stimmen, skeptische Haltungen oder gar aktiver Boykott gehören zum typischen Begleitbild tiefgreifender Veränderungsprozesse. Der Umgang mit diesen Menschen entscheidet wesentlich über Erfolg oder Scheitern von Transformation.

⇒ Serie: Future Design Prozess

Transformationen – ob kulturell, strategisch oder technologisch – sind selten geradlinig. Neben Begeisterung, Engagement und Innovation trifft jede Veränderung früher oder später auf Widerstand.

Bewusstsein schafft die Grundlage

Zunächst gilt: Widerstand ist keine Störung – er ist ein Signal. Er zeigt an, dass Ängste, Unsicherheiten oder ungelöste Konflikte im System bestehen. Menschen, die sich gegen Veränderung stellen, tun das meist nicht aus Boshaftigkeit oder Starrsinn, sondern weil sie reale oder subjektive Verluste befürchten: Status, Sicherheit, Einfluss, Zugehörigkeit oder Kompetenz. Wird Widerstand unterdrückt oder ignoriert, besteht die Gefahr von Eskalation, verdeckten Blockaden oder dem Verlust wichtiger Talente.

Spürt man also Gegenwind in seinem Vorhaben, darf man genauer hinhören und sich auf eine Art von Widerstand, nämlich die Kritik vorbereiten.

Kritik kommt plötzlich und unerwartet

Kritik wird zumeist erstmal als Angriff verstanden, der eine Rechtfertigung erzwingt. Sie kommt oft unerwartet, wertend, destruktiv und gepaart mit negativ aufgeheizten Emotionen. Das schüchtert ein und verstört. Bevor man noch weiß, was man tut, beginnt man zu sprechen.

Man verstrickt sich in Argumentationsschleifen, die vom Gegenüber Stück für Stück auseinandergenommen werden, fühlt sich dieses durch die Rechtfertigung bestätigt – das Machtverhältnis kippt zu eigenen Ungunsten.

Wie man den Rechtfertigungsstrom bewusst unterbricht

Spürt man den Drang sich zu rechtfertigen, darf man sofort in den „Kritik-Modus“ umschalten. Das heißt, dass man sich zwei bis drei Floskeln zurechtlegen sollte, die man am Ende des Kritikschwalls einbringt, um Zeit zu gewinnen, kurz innerlich durchzuatmen und die Kritik einzuordnen.

Dieser Zeitgewinn ist wesentlich, um das Gehörte von der eigenen Person zu trennen und mittels Fragestellungen herauszufinden, was hinter der Kritik steht – ein Bedürfnis, eine Sorge, oder der Ärger aus dem letzten Meeting.

Beispiele für Floskeln zum Zeitgewinn:

- Danke, dass Du Deine Sichtweise mit mir teils.

- Habe ich richtig verstanden, dass Du meinst, … (und einfach das Gehörte wiederholen)

- Du denkst also dass, … (und einfach das Gehörte wiederholen)

Beispiele für Fragestellungen zur Einordnung der Bedürfnislage:

- Was ist Dir besonders wichtig im Zusammenhang mit …

- Wie würdest Du am liebsten vorgehen?

- Welche Auswirkungen siehst Du unmittelbar?

Bewusstsein über Kritikauslösung schafft persönliche Distanz

Kritik spiegelt das Wertesystem, die Haltung, die Erfahrungslage, die Tagesverfassung und viele weitere Faktoren des Kritikgebenden wider. Das ist eine wichtige Erkenntnis, um mit Kritik umgehen zu können. Denn sie macht klar, dass das Gesagte erst mal viel mehr mit dem Kritikgebenden als mit dem Gegenstand der Kritik oder gar dem Kritiknehmenden zu tun hat.

Beispiele für Kritikauslösung

- Die eigene Machtposition – besonders beliebt in sehr hierarchischen Kulturen.

- Die eigene Komfortzone – dort am liebsten bleiben wollen, weil es gemütlich ist.

- Das Gewohnte festhalten – auch wenn es nicht optimal läuft, man kennt es immerhin schon.

- Keine zusätzliche Arbeit – Veränderung bedeutet mehr Arbeit und ist jedenfalls anstrengend.

- Dem eigenen Ärger Luft machen – der vielleicht aus einer ganz anderen Situation herrührt.

Wird man sich dessen bewusst, kann man die eigenen Emotionen besser kontrollieren und aktiv entscheiden, wie man auf das Gehörte reagieren möchte. So behält man selbst die Oberhand und kann souverän im Sinne einer Lösungsfindung nachfragen, den Dingen auf den Grund gehen und sich im Idealfall gemeinsam auf eine Lösung verständigen.

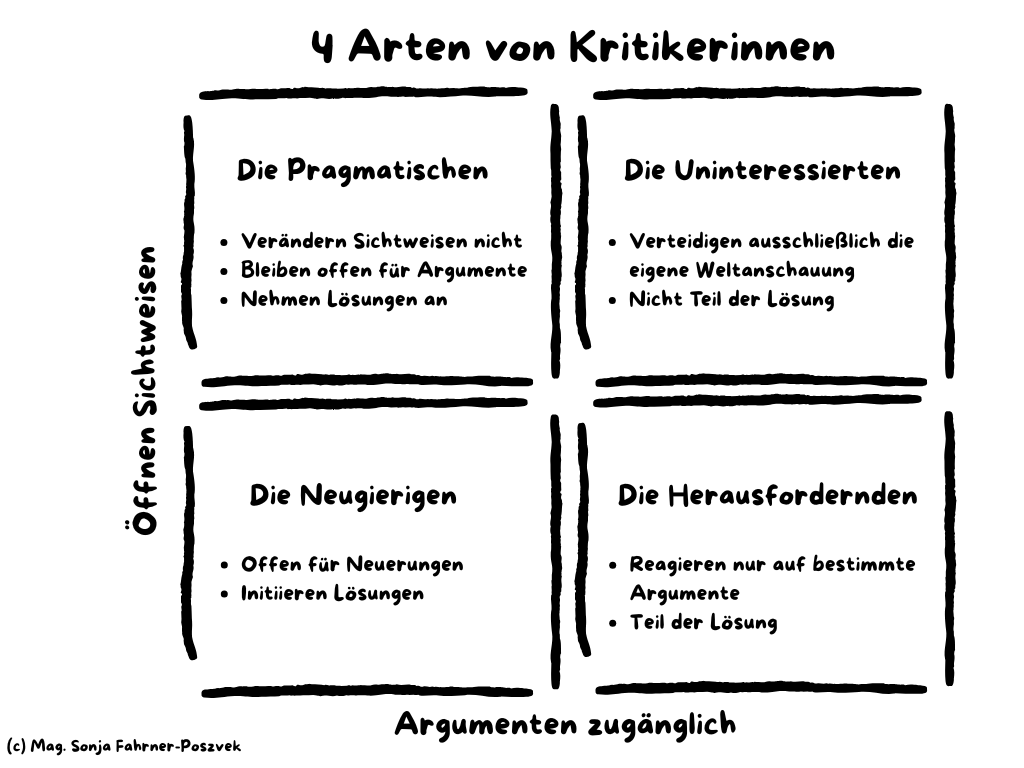

Vorbereitung ist Queen! Oder: 4 Typen von Kritisierenden

Kritik ist vor allem dann unangenehm, wenn sie völlig unerwartet kommt. Je öfter man mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, desto besser kann man sich aber vorbereiten. Es empfiehlt sich zu beobachten, wie Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Situationen, sei es Meetings, Workshops, One-on-Ones, beim Kaffee, beim After-Work, beim Teamausflug und vielen anderen alltäglichen Situationen reagieren. Je schärfer die Beobachtung, desto besser kann man das Verhalten deuten und einer der vier Arten von Kritisierenden zuordnen.

Gruppe 1: Die Neugierigen

Die neugierigen Kritisierenden wünschen wir uns, weil sie eigentlich Feedback geben. Nicht unbedingt nach den gelernten Regeln der Feedbackkunst, manchmal zu direkt, zu wertend und aus dem Zusammenhang gegriffen, und dennoch dem Grunde nach positiv der Sache gegenüber. Die Neugierigen sind Willens auf Argumente einzugehen und ihre Sichtweisen zu öffnen. Das ermöglicht in aller Regel eine gute und konstruktive Diskussion, aus der am Ende alle Gesprächspartner gestärkt raus gehen. Hält man die Neugierigen in der Transformation informiert und im Kernteam dabei, sind sie wertvolle Ressourcen für tragfähige Lösungen.

Gruppe 2: Die Herausfordernden

Die herausfordernden Kritisierenden ermöglichen die meisten Lernfelder für die Transformationsbeauftragten. Sie sind bereit, ihre Sichtweisen zu öffnen, aber nur dann, wenn die „richtigen“ Argumente kommen. Und das ist genau die Herausforderung: nämlich herauszufinden, was passende Begründungen sind. Diese können situations- und gruppenbedingt variieren. Hier ist es wesentlich, sensibel die Bedürfnislage zu erkennen und dann in die Argumentation zu gehen. Das braucht Fingerspitzengefühl und viel Übung, gelingt mal besser und mal weniger gut. Hat man die Herausfordernden in einer korrekten Sache auf seine Seite ziehen können, erarbeiten sie eigenverantwortliche Lösungen. Das sind Erfolgserlebnisse auf beiden Seiten, die eine gelungene Transformation benötigt. Diese Erfolgserlebnisse sind aber jedes Mal neu zu verhandeln, sich auf einmaligen Lorbeeren auszuruhen wäre verfrüht.

Gruppe 3: Die Pragmatischen

Die pragmatischen Kritisierenden sind ein wenig das Gegenstück zu den Herausfordernden. Sie sind bereit Argumente zu bringen und sich erst mal gegen die Veränderung zu stellen, werden aber im Laufe der Diskussion irgendwann zustimmen und damit die Sache nicht weiter verzögern. Vorsicht ist hierbei jedoch geboten, denn eine Öffnung im Mindset passiert in den allermeisten Fällen nicht, eine echte Veränderung ist daher kaum möglich. Die Pragmatischen machen, was ihnen aufgetragen wird, einen eigenverantwortlichen Beitrag zur Lösung darf man nicht erwarten.

Gruppe 4: Die Uninteressierten

Die uninteressierten Kritisierenden sind schwierige Diskussionsgegenüber, weil keine gemeinsame Entwicklung möglich ist. Den Uninteressierten geht es nicht um die Sache, sondern um den Erhalt des eigenen Weltbildes und der eigenen Ansichten. Sie werden sich daher Argumente anhören, diese mit Gegenargumenten entkräften und die eigene Perspektive nicht öffnen. Stehen uninteressierte Kritisierende in hierarchisch geprägten Umfeldern weit oben, kann das die Transformation in starke Verzögerung oder gar Bedrängnis bringen.

Die Lösung für den erfolgreichen Umgang mit allen Kritisierenden?

An dieser Stelle muss ich enttäuschen: Die eine Lösung oder das eine Rezept für den totalen Erfolg gibt es natürlich nicht. Was ich als sehr hilfreich empfinde ist die Reflexion von schwierigen Situationen, das aktive Einholen von Feedback bei Vertrauten, der Erfahrungsaustausch im beruflichen und privaten Umfeld. Das ermöglicht unterschiedliche Blickwinkel auf die Situation und ein bewusstes Abspeichern von Vorgehensweisen, Fragestellungen, Handlungen, die zielführend waren. So entsteht mit der Zeit eine Toolbox, die situativ (erfolgreich) angewandt werden kann.

Fazit

Der Umgang mit Kritisierenden ist kein Nebenschauplatz, sondern ein zentrales Element erfolgreicher Veränderung. Wer es schafft, Widerstand ernst zu nehmen, ohne sich ihm unterzuordnen, stärkt nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Qualität der Transformation. Dabei gilt: Kritik an der Sache wahrnehmen, Typus des Kritisierenden erkennen und die Diskussionen mit den passenden Argumenten bereichern. Und: Dranbleiben – diese Übung fällt in die Kategorie lebenslanges Lernen.

HR-Praxis | Vom Umgang mit Kritikern in der Transformation